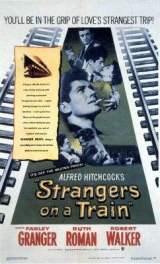

映画『見知らぬ乗客』(’51)

2009年4月30日

自分の旧ブログで、テニスにまつわる映画や本を紹介する企画〔tennis×culture〕というものをやっておりました。この記事は時事性のないものなので、このブログにもアップしておきたいと思います。

----------

テニスが登場する映画を紹介していく〔tennis×culture〕企画、第2弾は、サスペンスの神様・ヒッチコックの『見知らぬ乗客』(’51)です。

本編 101分

本編 101分

監督 アルフレッド・ヒッチコック

製作国 アメリカ

原題 Strangers on a Train

〔ストーリー〕テニスの人気選手であるガイ・ヘインズ(ファーリー・グレンジャー)に、列車の中で馴れ馴れしく話しかけるブルーノ・アンソニー(ロバート・ウォーカー)。ガイは、男遊びの激しい妻と別れ、現在の恋人であるアン(ルース・ローマン)と再婚しようとしているがうまくいかない。そんな彼のゴシップを知っていたブルーノは、お互いの消えて欲しい相手を殺し合う“交換殺人”の話を持ちかける。ガイはそれを適当にあしらうが、ある日、ガイの前にブルーノが再び姿を現わした。ガイの妻のものである眼鏡を手にして・・・。

ある善良な市民が、疫病神としか言えないようなとんでもない輩に目を付けられたばっかりに辿ることになる不幸。そしてその人の人間性をも変えていくという、これぞサスペンスの傑作!・・・と映画紹介はこのぐらいにしておいて、ストーリーからも分かるように、これはもちろんテニス映画ではありません。

前回がテニスにがっぷりだったので、今回はあえて外してみました。

今までヒッチコックの作品は1~2本しか観たことがなく、まさかここからテニスがらみの映画が見つかるとは思っていなかったのですが、今回興味深かったのは、50年頃のテニスがどういうものであったかが分かったということです。

冒頭の場面で、ホテルの玄関に止まった男が、2本のラケットを手にひたすら歩く姿が映し出されます。

当時木のラケットが使われていたことは知識としては知っていましたが、見た目が今とは全く違うんですね。

調べたところによると、画像のようにグリップのところに革を巻きはじめたのが50年代後半なんだそうですか、劇中では白いモノが巻かれてきました。

これを巾着のようなものに入れ、それごと台形の枠のようなもので固定させて持ち運んでいた・・・と文字で書いても全く絵は浮かばないでしょうが、映っているのはまさにそれなんです。

ネットでラケットケースの画像を捜索してみたのですが、残念ながら見つけることはできませんでした。

劇中テニスの練習をしているシーンが出てくるのですが、なんかちょっとしたダンスでも踊っているかのようで、なんとも伸びやかかつ優雅な・・・そして、音もなんだかパコーン、パコーンとなんだかのどかです。

物語の後半、事件の鍵を握るガイのジッポを巡って、それをとある場所に置き去りたいブルーノと、早く試合を終わらせてそれを阻止したいガイとの見えない攻防が繰り広げられます。

焦るガイと相手との白熱の攻防、固唾を呑んで見守るアン、実況の人。そして刻一刻と目的地に近づくブルーノ・・・とこの5者をしっかりと実にテンポよく見せ、クライマックスに向けて一気にハラハラ度は増していきます。テニスのレベルはさておき(笑)、このシーンは実にスリリングで一見の価値ありですよ。

映画『ウィンブルドン』(’04)

2009年4月26日

自分の旧ブログで、テニスにまつわる映画や本を紹介する企画〔tennis×culture〕というものをやっておりました。この記事は時事性のないものなので、このブログにもアップしておきたいと思います。

----------

という訳で、ついに始まりました〔tennis×culture〕企画。

第1回目は、テニス映画ということで真っ先に思いついた『ウィンブルドン』(2004)です。

本編 99分

本編 99分

監督 リチャード・ロンクレイン

製作国 イギリス/フランス

〔ストーリー〕かつて世界ランク11位にまで上り詰めたイギリス人プレイヤー、ピーター・コルト(ポール・ベタニー)も31歳となり、ランキングは119位。ワイルドカードをもらって出場する今回のウィンブルドンを最後に引退する決意を固めていたが、優勝候補のアメリカ人新進プレイヤーのリジー・ブラッドベリー(キルスティン・ダンスト)と出会い、たちまち恋に落ちる。勝利の女神を得たピーターは、予想外の快進撃を見せるが、ある日、ふたりの思い違いから「何より勝利が好き」という彼女と決定的な仲違いをしてしまう。そんな中、彼はついに決勝にまで駒を進める・・・。

-----

この映画は、劇場公開の時に映画館で観ていて、「ポール・ベタニーかっこえー」とか「キルスティン・ダンストかわいー」とかまぁそんな感じで爽やかなラブストーリーとして楽しんだのですが、今回はテニス映画として観るということで、DVDを幾度となく一時停止させながら、じっくり鑑賞しました。

以前の日記で私なりのテニス映画の定義について書いたのですが、

①テニスが主人公のキャラクターや物語のモチーフと分かちがたく結びついている。

②競技としてのテニスやプレーヤーの心技体が、それなりの紙幅を割いて描写されている。

③作品に出てくるテニスを他の何かに置き替えることができない。

④テニスについての描写が、実際の競技者をある程度満足させることができる。

⑤プレイシーンの一部は役者本人ではない/ボールの一部はCGであることを容認する。

これについてさっそく検証していきます。

物語のメインは男女のラブストーリーですが、史上初めてウィンブルドンの全面的な協力を得て作られた映画で、クレジットにも

THIS FILM WAS MADE WITH THE HELP AND CO-OPERATION OF THE MEMBERS AND STAFF OF THE ALL ENGLAND LAWN TENNIS & CROQUET CLUB, WIMBLEDON

という文字がしっかり入っています。

THE ALL ENGLAND LAWN TENNIS & CROQUET CLUBとは、ウィンブルドンの会場の正式名称で、ウィンブルドンの芝コートはもちろんのこと、コート裏のラウンジやロッカールーム、夜のパーティー、記者会見の様子など、「実際の大会の雰囲気ってこんな感じなのかしら」と想像させてくれるようなシーンがふんだんに登場。

マッケンローとクリス・エバートが本人役で解説者として登場するほか、メアリー・カリロなど往年の選手が出演。他にも、ヒューイット、フェデラー、ロディック、ウィリアムズといった名前がセリフの中で出てきます。

クレジットの一番最初には、“マーク・マコーマックに捧げる”という言葉も出てきます。マーク・マコーマックとは、2003年に亡くなったIMGの創設者。

オフコートのことだけでなく、相当の時間を試合の場面に割いています。また、ピーターの試合中、心の声としてナレーションが度々入ります。これにより彼が自分への鼓舞や色んな葛藤、気の散る様などが分かりやすく伝わってきます。

また、自国プレイヤーのウィンブルドンでの活躍を期待するイギリス国民の姿も、過熱気味のメディア報道、賭けに興じる弟、ボールボーイやホテルマンとの交流といった描写からも伺えます。

こういったことから、①~③と、④の半分の要素(作品世界のディティール)については全く問題ありません。 それどころか、近年の映画でこれほどテニス全般についてしっかり描かれているものはないでしょう。

残るは、④の残り半分(演技者によるプレイ部分)と、⑤ということになります。⑤で私の言わんとすることは、④を満たすために、スタントや合成などをきちんと使ってテニスシーンをきちんと鑑賞に堪えうる、リアリティあるものにすべきという意味です。

俳優にはもちろんテニスコーチが付いたようです。俳優自らやっていることが最も分かるシーンとして、サービスの場面がありましたが、ポール・ベタニーは、一般プレイヤーレベルでは、それなりに見られるフォームになっていました(キルスティン・ダンストはあんまりスタイリッシュとは言えず・・・)。ラリーのシーンも多く出てきますが、どこまでが本人で、どこまでがスタントなのかはよく分かりませんでした(クレジットによるとスタントも数名いたようです)。

テニス初心者につき技術的なことはこれ以上書けないので、今回は、劇中のそれぞれの役者がどんなメーカーのものを使っているのかをチェックしてみました。

■ピーター

使用ラケット:HEAD 着用ウェア:FRED PERRY

■リジー

使用ラケット:、Prince、Willson ←ヲイヲイ

着用ウェア:PUMA

■ピーターの恋のライバル?にして決勝の相手

使用ラケット:Willson 着用ウェア:NIKE

■ピーターの親友のドイツ人プレイヤー

使用ラケット:DUNLOP 着用ウェア:adidas

プレイヤーごとにバラエティに富んでいて、見た目にも楽しむことができます。

ピーターはイギリス人なので、ちゃんとフレッドペリーを着用しています。フレッドペリーで思い浮かぶにはアンディ・マレーですが、ベタニーはマレーよりもイケメンだし(俳優だし当然だが)、スラリとした着こなしが素敵です^^

リジーは、ピーターとサービスをボール缶に当てる賭けをする時と、試合中とでラケットが違っているのですが、これは明らかにスクリプター(映画撮影においてシーンの様子や内容を記録・管理するパート)のミスでしょう。

ウィンブルドンに出場する選手は、規定により、試合の時だけでなく練習ウェアも白を着用することになっていますが、この映画では、登場人物は練習の場面で思い思いの色のウェアを着ていました。それぞれのキャラクターを生かす為にもこの程度の演出は許容範囲なのかな~。

-----

・・・とまぁ、長々と書いてしまいましたが、この映画はテニスを扱った娯楽映画としては、相当水準の高いものだと思います。

雨でテニスが中止になったとかいう鬱憤を晴らすには、見た目も楽しめてストーリーもハラハラできるこの作品はうってつけです。

ちなみに、今回、私はDVDをレンタルして観たのですが、セル版の方には、

■クラブへようこそ(約3分)

“テニスの聖地”ウィンブルドンのセンターコートで行われた史上初の撮影の時の様子などを、主演の2人や監督などが語る。

■ボール・コントロール(約5分)

テニスのシーンをより本物らしく、試合を白熱したシーンに撮るための技術的方法、テニスの経験がほとんどない俳優たちをプロらしく見せるための撮影技術の裏話。

■新星を育てる(約3分)

テニス経験のほとんどない俳優たちをいかにプロらしくみせるか?撮影のトリック、俳優たちの取り組みなど、テニス・コンサルタントとして協力したパット・キャッシュ(元プロテニスプレーヤー)の証言や、解説者として映画にも出演しているジョン・マッケンローとクリス・エバートのコメントも。

■ウィンブルドン:舞台裏(約10分)

映画で使われたプロテニスプレーヤーたちのジンクスやエピソードなど、”ウィンブルドン”をより、”本物”に近づけた映画に仕上げたディティールにまつわる話や、主演者ら自身によるコメントをインタビュー形式で紹介。

■音声解説

リチャード・ロンクレイン監督とポール・ベタニー2人の軽妙な音声解説!

■予告編集

・・・という超豪華な特典映像が付いているようです。

これを観れば、ますますテニス映画としての面白さが味わえそうです。同僚がセル版を持っているらしいので、今度借りてみようと思います。

小説『熱風』

2009年4月21日

自分の旧ブログで、テニスにまつわる映画や本を紹介する企画〔tennis×culture〕というものをやっておりました。この記事は時事性のないものなので、このブログにもアップしておきたいと思います。

----------

日頃色んなテニス系ブログをチェックしてますが、その中のひとつ、横浜テニス研究所は各地の試合レポや選手についてにのみならず、テニスやスポーツにまつわる雑学などについて色々書かれていて、いつも楽しませていただいております。

その中で、こちらで少し前から始まった企画「テニス本千冊行」は、観戦歴が浅く知識も乏しい且つ極端な文化脳を持つ私の興味を一際引くもので、そこで取り上げられている小説の内容が私の好きそうなものだったので、早速購入し、週末の間に読み上げました。

そのレビューは以下に書くとしまして、同じことを追っかけでやるのも単なるパクりだし、私の専門は映画であったりするので、それを映画に置き換えて、以後、色んなテニス映画を紹介していこうと思います。

題して「tennis×culture企画」です。

上のブログでは「テニス小説の定義」とは、

①テニスが主人公のキャラクターや物語のモチーフと分かちがたく結びついている。

②競技としてのテニスやプレーヤーの心技体が、それなりの紙幅を割いて描写されている。

③作品に出てくるテニスを他の何かに置き替えることができない。 (以上、「横浜テニス研究所」より引用)

・・・とされています。

基本的に私もこちらに賛成です。

が、小説に限らず漫画や映画などで、キャラクターを魅力的風に見せる目的で、登場人物はおそらく作者がやったことないと思われる珍しい趣味や競技をやってたりすることがあります。

この「作者がやったことない」ゆえの、全く深みに欠ける(もしくは間違った)描写を「やってる」当人が見ると実にげんなりするものです・・・。

実際、高校時代弓道部だった私も、それを何度か経験してきました。

キャラに色を付けたいのは分かるけど、間違ったリアリティしか出せないぐらいならよっぽどない方がマシだ、と・・・。

ということで、つまり、

④テニスについての描写が、実際の競技者をある程度満足させることができる。

を付け加えたいと思います。

これはもちろん、小説に限らず、映画にも置き換えることができます。

しかしながら、映画でテニスのシーンが出るとはいえ、それを実際に演じる役者全てにテニスを上手くやれというのはなかなか無理な話です。

作品中のとあるシーンにおいて、部分的にその道のプロを使ったり、音楽映画であれば実際聞こえてくる音はプロによる演奏だったりするのは当然のことで、それは演出として当然の方法であると考えます。

(中には、実際に競技経験のある役者しか使わない、というようなスポーツ映画もありますが、これは監督の相当のこだわりによるもので、例外と考えるべきです)

つまり、テニス映画に置き換えた場合の定義としては、

⑤プレイシーンの一部は役者本人ではない/ボールの一部はCGであることを容認する。

という許容事項が加わり、以上5つが私なりの「テニス映画」の定義となります。

頑張ってリサーチしたところ、テニス濃度は不明ながら、20本強の映画が見つかりました。今後、地道に観ていこうかと思います。

最後に、小説『熱風』の感想です。

-----

『熱風』福田隆浩/著(講談社)

聴覚障害を持つ中学2年生の孝司と、難治性皮膚疾患・汎発型円形脱毛症という病気を抱える中山。それぞれ深刻なコンプレックスを抱えながら、人一倍頑固で負けず嫌いなふたりがテニスでダブルスを組むことになり、反目しながら、テニスを通じてお互いを知り合い、来る試合に向けて鍛錬していくという児童小説。

聴覚障害を持つ中学2年生の孝司と、難治性皮膚疾患・汎発型円形脱毛症という病気を抱える中山。それぞれ深刻なコンプレックスを抱えながら、人一倍頑固で負けず嫌いなふたりがテニスでダブルスを組むことになり、反目しながら、テニスを通じてお互いを知り合い、来る試合に向けて鍛錬していくという児童小説。

久しく児童小説を読んでいなかったので、字が大きいとか振り仮名がふってあるとかそういえばこんなだったなぁ・・・というのと、大人向けの小説と比べて、性格の多面性をつなぐ描写がいささか大雑把な気はするが、それでも、全てを忘れさせてくれるテニスに賭けるふたりの想いを実に丹念に描いている。

耳が聴こえない苦労は私にはもちろん分からないのだが、髪の毛が抜け落ちてしまうという、思春期という一番繊細な時期におそらくこれほど恥ずかしいことはないよという難病を抱える中山、それゆえ彼の日常は余りに暗く、ものすごく胸が痛くなってきた。孝司は友達がいるだけまだいいよ、と・・・。

とにかく熱く、養護学校の先生が書いたというだけあって、子どもたちの複雑な心情が上っ面でないところが作品の質をより上げている。

競技としてのテニスをアイコン的にではなく、練習や試合風景をものすごく丁寧に描いていて、これぞテニス小説の王道と言うにふさわしい作品です。

上の①~③をしっかり満たしているどころか、かなり具体的な記述も多いので、テニスのフォームとかの意味がもっと分かったら、光景が浮かんできて、より楽しめただろうになぁ、と思います。

最近のコメント